Este relato forma parte del artículo “El peligro invisible del GFE: cuando la escort cruza la línea”, donde analizo los riesgos emocionales de la Girlfriend Experience (GFE) y cómo la cercanía, la atención sostenida y la aparente normalidad pueden desdibujar los límites profesionales sin que una lo perciba a tiempo.

“Entre lo permitido y lo sentido” pone cuerpo a ese peligro invisible. No explica qué es el GFE: lo vive, lo narra desde dentro a través de una experiencia real con un cliente en la que lo humano empieza a pesar más de lo previsto.

Porque comprender los riesgos del GFE no siempre es una cuestión teórica.

A veces, basta con vivirlos.

Nunca pensé que llegaría el momento en que una cita rutinaria me descolocara tanto. No llevo mucho tiempo en este trabajo, apenas unos meses. Y aunque creía tener claro lo que significaba, lo que debía sentir y lo que no, pronto comprendí que las emociones no entienden de reglas. Con él, las fronteras se difuminaron desde el primer instante.

Lo conocí una tarde lluviosa, en un hotel discreto del centro. Venía con ese aire tranquilo de quien no busca impresionar, solo compañía sin pretensiones. Hablaba con una calma que a veces parecía una caricia. No intentó seducirme con palabras vacías, ni llenar los huecos con promesas. Simplemente me escuchó. Hablamos de cine, de libros, de las ciudades que ambos soñábamos visitar. Cuando sonrió por primera vez, noté algo distinto: no era un gesto de deseo, sino de complicidad.

Las siguientes semanas me pidió vernos de nuevo. Siempre en los mismos lugares, siempre con esa cortesía suya que me descolocaba. Nunca hubo prisa, nunca una intención explícita. A veces solo paseábamos por Madrid, entre el murmullo de las terrazas y el humo del café. Y aunque todo debía ser estrictamente profesional, empecé a descubrir que lo esperaba con una impaciencia que me asustaba.

Sus gestos eran sutiles, pero cargados de algo que no sabía nombrar. Cuando me apartaba un mechón del cabello o me miraba de esa forma en la que parece que alguien intenta grabarte en la memoria, sentía cómo mis defensas temblaban. Una noche, mientras hablábamos en el coche, me dijo:

—No sé por qué me resulta tan fácil olvidar por un rato todo cuando estoy contigo.

Esa frase me desarmó más que cualquier mirada. No era una declaración, pero tampoco era neutral. Desde entonces, su voz comenzó a quedarse conmigo incluso después de que la puerta se cerraba.

Luché contra la tentación de darle un significado que no debía tener. Me repetí que era solo un cliente, que confundía atención con afecto, cercanía con cariño. Pero su forma de mirarme hacía tambalear cada frontera que intentaba imponerme. Había algo en su silencio, en cómo me preguntaba por cosas pequeñas —si dormía bien, si había comido, si tenía frío— que me hacía sentir vista, no solo observada.

Un día, mientras caminábamos por El Retiro, me dijo algo que cambió todo:

—¿Sabes? A veces creo que si te hubiera conocido en otro contexto, las cosas serían diferentes.

Reí con torpeza, intentando desviar el peso de sus palabras. Pero mi risa sonó frágil, casi como un suspiro. Desde entonces, su frase empezó a perseguirme.

Por primera vez en mucho tiempo, no sabía de qué lado colocar mis sentimientos. ¿Debía recordarle que esto era un trabajo, que ninguno de los dos podía cruzar esa línea? ¿O debía admitir que había algo más humano, más real, latiendo entre nosotros? Me debatía entre protegerme y rendirme a la posibilidad de sentir algo verdadero.

Esa duda se volvió un refugio y al mismo tiempo una herida. Porque amar, o siquiera permitirlo, en mi mundo tiene consecuencias. No hay lugar para el romanticismo cuando la empatía puede ser interpretada como debilidad, cuando el corazón puede volverse un arma en tu contra.

A veces me sorprendo imaginando cómo sería simplemente dejar que pase. Ver hasta dónde puede llegar algo que nació en la frontera de lo permitido. Pero otras veces me recuerdo que quizá lo que nos une precisamente es eso: la imposibilidad. Que lo nuestro solo puede existir en ese espacio incierto, entre el deseo contenido y la ternura que no se confiesa.

No sé qué decidiré. Tal vez seguiré fingiendo que no siento nada. Tal vez, un día, me canse de fingir. Pero mientras tanto… cuando su mensaje aparece en la pantalla de mi teléfono, no puedo evitar sonreír. Y ahí, en ese gesto tan pequeño, sé que ya he perdido un poco de esa guerra entre lo profesional y lo que mi alma, en silencio, ha empezado a sentir.

Hoy nos vimos de nuevo. Era una cita improvisada, fuera del horario habitual y sin ningún motivo aparente. Me escribió por la mañana: «¿Tienes tiempo hoy para un café? Solo para charlar.» Dudé en responder. Sabía que aceptarlo sería entrar un poco más en ese terreno incierto del que llevaba semanas intentando escapar. Pero lo hice. Y cuando llegué, él ya estaba allí, esperándome, con ese gesto nervioso que nunca antes había notado.

No hubo formalidades. Me miró y dijo:

—Tenía ganas de verte, pero no quería que fuera un encuentro… de los de siempre.

Había algo distinto en su voz. Una mezcla de cuidado y miedo, como quien camina sobre hielo fino.

Durante casi una hora hablamos de todo y de nada. Pero algo flotaba entre nosotros, invisible y denso. Me observaba con una atención que no buscaba poseer, sino comprender. Y eso, paradójicamente, era lo que más me conmovía.

Al despedirnos, me rozó la muñeca con los dedos, apenas un segundo. Un gesto ínfimo, casi accidental, pero que tuvo la fuerza de un huracán dentro de mí. No sé si lo hizo sin pensar o si fue su manera de decir todo lo que ninguno de los dos se atreve a confesar.

Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con su imagen flotando entre los recuerdos. Me pregunté si él también estaría despierto, pensando lo mismo. Me gustaría creer que sí.

Últimamente, cuando camino por las calles de Madrid, me descubro buscándolo entre la gente, como si pudiera aparecer de la nada. Y, aunque sé que no debería, me sorprende la ternura con la que pienso en él. No como cliente, no como alguien pasajero, sino como un misterio que la vida me ha puesto delante para probar si puedo mantenerme firme… o si estoy destinada a rendirme ante algo que no sé si debería llamar amor.

Quizá llegue el momento de decidirlo. O tal vez no.

Porque hay vínculos que no necesitan un nombre para ser intensos.

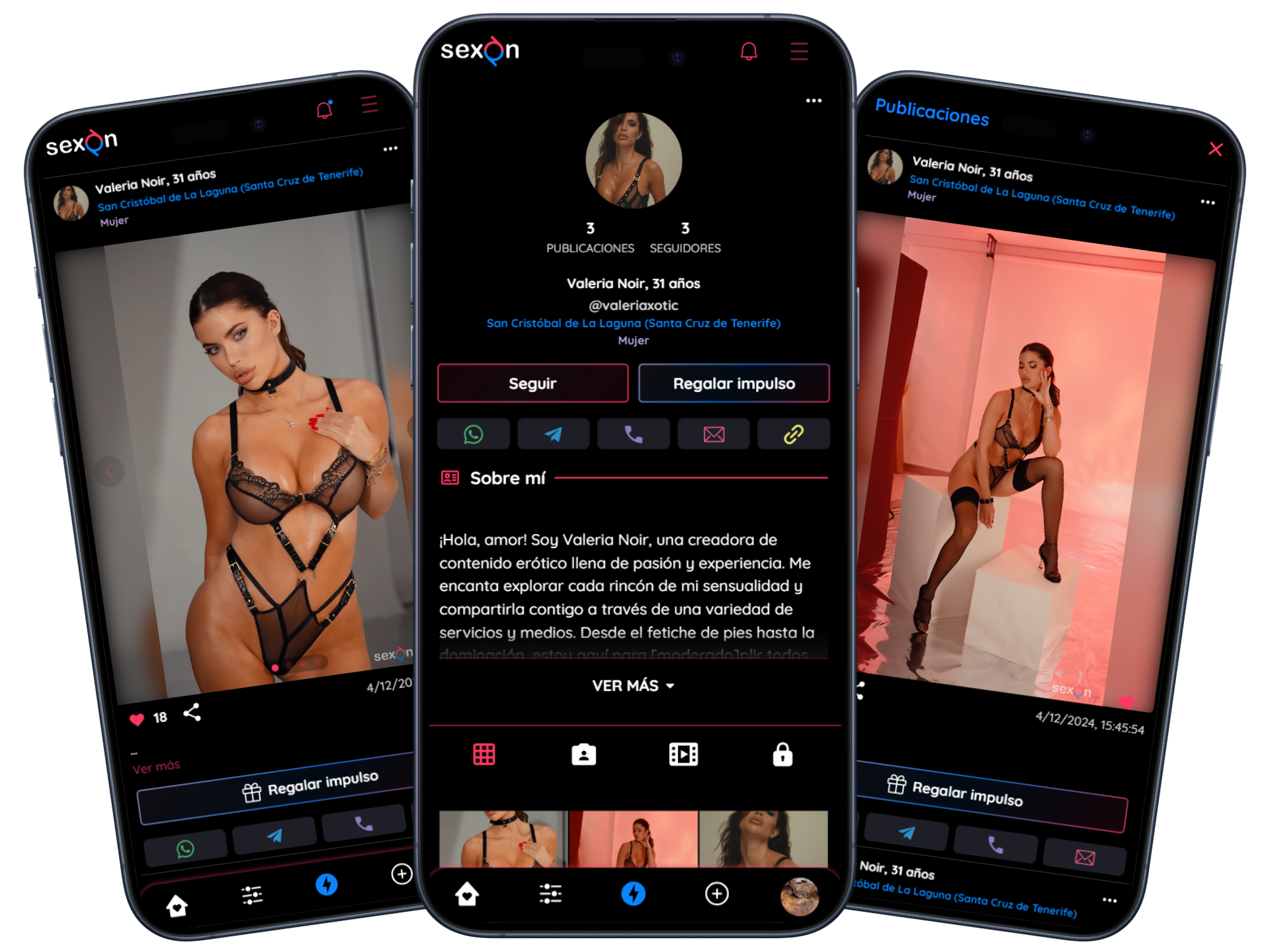

Si trabajas en este mundo o te intriga entenderlo más allá de los tópicos, en mi artículo

“El peligro invisible del GFE: cuando la escort cruza la línea” comparto las señales de alarma y las estrategias que uso para proteger mi corazón cuando una historia como esta amenaza con traspasar el límite.

✍️ Sobre la autora: Sandra

Soy Sandra, escort en Madrid. Escribo desde lo que vivo, no desde lo que se supone que debería sentir. Uso la palabra para nombrar esas zonas grises del trabajo sexual de las que casi nadie habla: el vínculo, la cercanía, los límites que no siempre son visibles cuando se cruzan.

En la Girlfriend Experience he aprendido que no todo riesgo es físico, y que a veces lo más difícil es proteger lo emocional cuando lo humano empieza a pesar más de lo previsto. Este relato forma parte de una serie donde escribo sin adornos ni moralina, para entenderme, cuidarme y poner conciencia allí donde el deseo puede confundir.

⚠️ Nota legal y de contexto

Este relato es un texto narrativo basado en una experiencia personal de una autora adulta.

Su finalidad es reflexiva y testimonial. Sexon es una plataforma para mayores de 18 años que actúa únicamente como espacio informativo y de visibilidad. No intermedia, gestiona ni participa en acuerdos privados entre personas adultas. Cualquier interacción se produce fuera de la plataforma y bajo la responsabilidad exclusiva de las partes implicadas.